SEIKYO HISTORY

01

清教学園の創設を夢みた塾生たちの熱意

~清教塾の時代~

清教塾の塾生と中山昇先生

校地開拓に励む塾生たち

清教塾の看板

1948年4月に大阪長野教会によって開かれた清教塾は、当初幼稚園に間借りしていたが、中学生の塾生たちにとって園児用の椅子と机は小さすぎた。そこで翌年1月中山家敷地内に9坪の塾舎が完成し、塾生たちの学びにもますます力が入っていった。清教塾での学びでは、聖書や教科はもちろん共に真剣な対話をするために多くの時聞が持たれ、「真の光に照らされて生きるとは何か」について中学生同士が誰からとなく自由に熱く語り合っていた。自分たちで鉄棒を設置し身体も鍛えるなど、清教塾の生徒たちの魂には、つねに真摯な自主性が溢れ出ていた。

そうした中、塾生たちの間では「自分たちの学校が欲しい」という願いが自ずと湧き上ってきた。その熱意に大人たちも心動かされ、1949年12月、堀秀子氏より約1,100坪(現古野校地)が提供された。これにより、塾生たちの学校づくりへの情熱は、いよいよ具体的な形を見るようになった。塾生たちは「すぐどかき(落ち葉拾い)」など建設資金を集める運動のほか、教師たちと共に建段予定地に行って草引きや整地といった開墾作業を行い、校地開拓に献身した。生徒も教師も一緒になって「みんなで共に作り上げる学園」というあり方は、こうした清教塾時代の献身活動に源流があり、それはまた、日本の他の学校、いや世界の学校にも類例を見ない私たち清教学園の誇れる伝統そのものとなっている。

02

逞しい気概と純粋な祈り

~清教学園中学校開校~

どれだけの生徒たちが集まってくれるだろうか。清教塾生たちの熱い思いから3年、労苦を惜しまず進められた清教学園の創設運動であったが、小さき者たちの群れがなす運動ゆえ、中学校開校にあたって準備できた授業環境は、いわばないないづくしの状態であった。そこにあったのは「教会の環境に於いて教育できたらどんなによいだろう」という揺るぎない夢だけで、実際のところは不安いっぱいの開校であった。

しかし、希望は失望に終わることなく、3学年49名(その後に2名が転入学)もの生徒たちがとの白紙同然だった新しい学校で学び成長しようという勇気を奮い起こしてくれ、1951年4月6日、清教学園中学校はその始まりの歩みを許された。

このないないづくしの学園の始まりを支えたのは、集った者たちの気概、そして良心から湧き出る各人の祈りであった。グランド作りさえ生徒と教師が一緒になって行うという不十分な環境の中でも、基督教的精神教育による「高尚な人格の陶冶」を何としても志すため、入学案内にも謳われていた「学力の向上」には「最長の時数をとってみっちり」と励み、また文化国家建設に資するとされた「情操の教育」や「語学」にも専門講師を招き、懸命に取り組んだ。成長途上の生徒たちに特有の道を外れた言動に心を悩まされることもあったが、そんなときこそ「大事な51の魂を託して下さった神様さまと親たち」に応えるべくひたすらに祈る日々を共に重ねた。

仮にすべてが満たされる訳でなとも「真の基督精神の道場たる生きたる学校」であることに自らを賭けるという清教学園の姿は、その始まりのとき既に、気概の遣しさと祈りの真普さによって与えられたものであった。

03

共に造り上げること、一人ひとりを覚え合うこと

~『清教の交わり』(1954~1973)を通じて育てられた校風~

清教の交わり

誕生日カード

みんなどうしているだろうか。初めて卒業生を送り出した1954年の12月、共に汗して校地を開拓した仲間と再び「手をつなぐ機会をとらえたい」と中山昇先生はガリ版刷りの通信『清教の交わり』(月刊)を発行し、卒業生全員に送り届けられた。この通信は、1973年1月まで116回もの発行を重ねた。

「信仰に知識に愛に益々前進できるよう、協力してとの交わりを育でよう」.「たえず学園の成長する姿を知って、皆でもり立ててください」という呼びかけに、卒業生たちは友人たちが読めば励まされるだろうとたくさんの文章を寄せ、また在校生たちは郵送費を軽減しようと配達の労を申し出るという形で次々に応えていった。「高校もあればいいのに」という夢物語がいつしか「総合学園は五年の内に出来る」とし1う皆の共なる確信に育っていったのも、ほかならぬ『清教の交わり』を通じてであった。創立から学園に流れる「共に造り上げる」という精神は、この通信を読み合うことでますます醸成されていった。

また、この通信には「誕生日を覚えて祝福を送りましょう」というメッセージも込められ、学園の教育の礎を作っていった。神様から頂いた一人ひとりの命という賜物を覚え合い歓び合うことなくしては、生かされていることの意味の探究もありえない―賜物を生かす学園の教育は、誕生者氏名が通信に月々載せられることで、また高校開枚以後は誕生日カードを生徒たちに贈呈するという形に展開される中でいっそう具体化されていった。カードの贈呈は一時中断される時期もあったが、中学校長を務めておられた畑野昇三先生が手ずから贈呈を再開され、生徒たちも学園に学んだ証としてカードを大事にして、そこに込められた思いを心に刻んでいった。

いま『清教の交わり』は、第1号に記された「主イエスの愛が生きて働き給いますように」という願いを通底に響かせながら、清教に集った人たち皆の心を結び合わせるべく、同窓会発行の通信(年2回)として再び号を重ね始めている。

04

「希望の山」へ(1961~1967年)

~神様からの贈りものを大切にするということ~

通信『清教の交わり』を通じて大きくなった高校開設への願いは、賀川豊彦先生から教えて頂いたー坪献金運動(1958年)、そして小西雄三氏からの土地の譲り受け(1959年)によって、いよいよ実現の喜びを得ょうとしていた。折からの私立中学の生徒数減少など取り巻く社会環境も厳しさを増す中、高校設立の夢は清教に集う者たちにとって希望の光であった。

ところが、いざ「2,500坪の土地が用意できました」と府庁ヘ認可申請に出向くと5,000坪が最低条件だと回答を受け、早くも道が閉ざされた形になってしまった。しかし、ここでも小西氏の寛容と献身が学園を救うことになる。小西氏は自らが譲った土地を売却して新たな校地を求めることを許されたのであった。

1961年に手にした末広校地は、高低差30メートル超で斜面だらけであり、造成や校舎の建築には多くの労苦を必要としたものの、次の歩みへの希望を繋いでくれる土地となった。1965年に造成を開始し翌々年に最初の校舎が完成した新校地には、まずは中学が移転し、その翌年には高校開設の舞台となった。その後も末広校地は13回にも及ぶ建て増しを行い、いま私たちが学びのフィールドとしている姿にまで成長した。たしかに、急な坂道は変わらず、また建て増し回数の多さで継ぎ接ぎの学舎であるという感は否めないが、しかしこの校地の成長の真なる意味は、初代校長の植田先生が遺された「キリストは…清教学園のような破れ校舎にちんとおいでになる」という言葉に物語られる通りである。この校地は「キリスト教主義による人間形成の場」となることを志した清教学園にとって、図らずも神様から贈り与えられた「希望の山」だったのである。

05

男女共学を基盤に据える学校であるという

~清教学円高校開校(1968)~

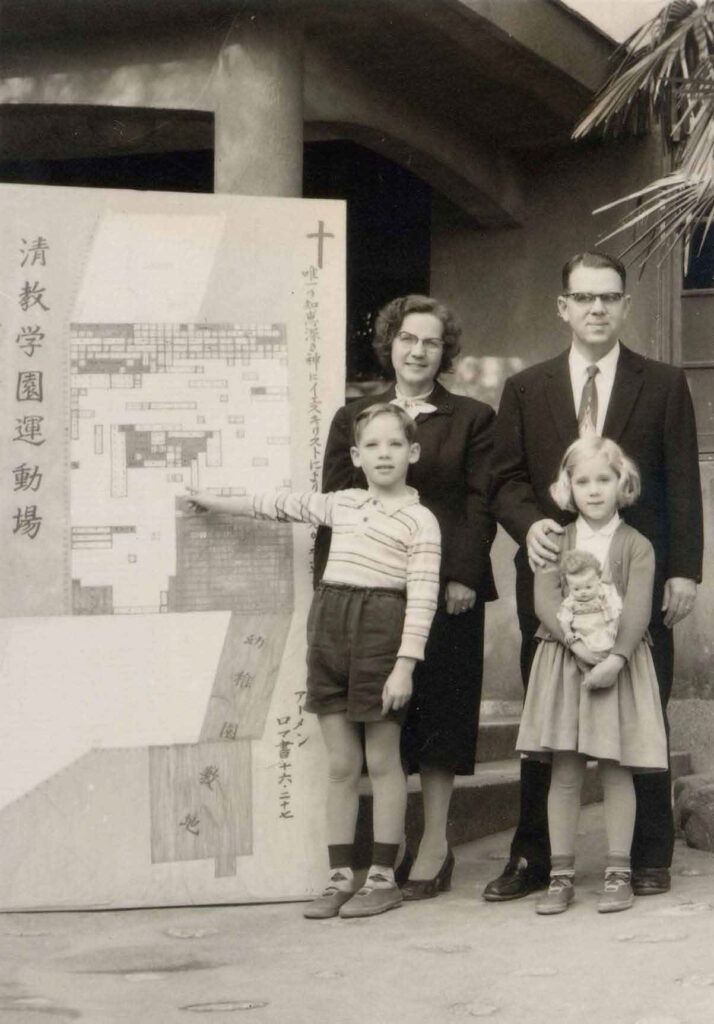

ドリスキル先生一家と一坪献金運動の記録板

高校開校式(1968年4月)

1961年にやっとの思いで末広校地を手に入れた後も、脆弱な経営基盤しかない学園には、「自分たちの高校が欲しい」という願いの実現は容易でなかった。中学開校直後から共に労苦を担われた宣教師ドリスキル先生は、一坪献金運動が始まるとすぐに自分の車を売却して228坪分を捧げられ、また高校設立資金を得ようと折にふれて米国のミッションボードに自ら掛け合って計55,000ドルもの援助を獲得なさるなど大変尽力をされたが、それでもなお高校開設の道は遠いままだった。とはいえ、中学を終えれば清教を離れねばならない生徒たちのことを考えると、一日も早く高校開校を叶えたい状況だった。

そこで理事会に出された案の一つが、共にルーツをヘール先生のうちにおく大阪女学院と一つになり、しっかりとした経営基鍍の上で新たに出発することであった。しかしその過程で、清教に集う者たちは「まだ独自でやってみることが残っている」と気づかされた。「男女の平等と他者への尊厳を大切にする人間を育成する」―これが建学からずっと目指してきた人間像ではなかったか、と。たしかに、女学院が自らの使命として連綿と積み重ねられた女子教育の素晴らしさは揺るぎないものだが、しかし本校に神様が与えられた使命はそれとは違う形ではないか―集う者たちは、苦しい状況が続こうとも自立によって開校できる高校を与えられるまで我慢していくのを覚悟した。

この覚悟を決めてから6年後の1968年4月、時が満ち、清教学園高校は開校が許された。本校が掲げ続ける「男女共学」は、昨今はやりの共学化、進学実績のみを重視した男女比、また社会的役割の別を言う慣習とは無関係である。それは、高校開校に向けた議論で確認された通り、神様からの最初の賜物としての命という観点に根差して目指される<男女の根本的な平等や協働〉を意味しており、いまも変わることなく、真の共学校たる本校の教育基盤を形成している。

06

世界のとつながるということ

~国際交流を通して生徒たちを育む(1973年~)~

清教学園の教育の特色の一つは「国際人の育成」である。これは何もグローバル時代向けに追加されたのではなく、「人との触れ合いと信じて、末永く…世界平和のため、いささかの貢献をしたい」という切なる思いの下、さまざまな機会を通じて創立以来ずっと実践してきた教育の伝統を指したものである。毎年多くの生徒たちが留学するのはもちろん、目や髪の色の違う留学生たちが制服を着て共に勉強し、ときに外国語が飛び交う光景が見られるのも学園ではもはや当たり前のことになっている。

既に60年前の最初の入学案内に[英語の会話は一年より外人教師が担任する」とあるように、国際人の資質を養うことがつねに学園では意識されてきたが、その内容は1973年の英語科開設でいっそう充実化された。語学教育の拡充、国際奉仕の精神を育むインターアクトクラブの創設(74年)、年間留学生の派遣・受入の開始(75年)など、豊かな国際交流プログラムが教育活動に盛り込まれ、「英語の清教」というフレー’ズが名実ともに地域に定着していった。実際、広く世界に目を向けた独自のプログラムは、他の文化を尊重しつつ自らの賜物を生かす人材の育成につながり、同窓会口ス支部の創設(99年)など、卒業生が海外で活躍するケースも数多くなっていった。また、初めての留学生のカレン・ウイゲンさんが学園で日本史に出会い、いまスタンフォード大学教授として第一線で日本研究・紹介を続けているといた例など、本校への留学生たちにも「隣人と共に平和を築く」ような人間に育ってほしいという学園の願いが伝わっていった。

その後も厚みを増していった国際交流活動は、カーメル中学との提携(88年)を皮切りに4つの姉妹校・友好校を持つまでになり、いまや生徒のみならずPTAの方々にも交流の輸が広がるという他校には類のないオリジナルな教育フィールドにまで発展している。国際理解教育研究奨励馬場賞(93年)の受賞など全国的な評価も高い本校の国際教育は、60年の歴史を彩ってきた素晴らしい学風の一つなのである。

07

共に創り上げる歓びを感じ合うこと

~清教学園中学校の伝統行事クリスマス降誕劇~

初期のころの記念写真(1959年:中学10期)

現在の記念写真(2010年:中学61期)

清教学園中学校のクリスマスは、1958年以来、このイザヤの預言から始まる英語での降誕劇をみんなで守ってきた。中2生の全員がそれぞれ役割を引き受け共に創り上げるという仕方で受け継がれてきたこの降誕劇は、キリスト教主義学校としてイエス・キリストの誕生をお祝いする機会であるとともに、関わった生徒たちがそれを契機に大きな成長を遂げる素晴らしい教育機会にもなっており、学園にとっては、かけがえのない意義を宿した最も大切な行事の一つである。

学園初期の英語科教員であった丸本(旧姓:生方)郁子先生が学園独自のクリスマスの迎え方として原型を作られ、47名の中2生たちがキャストも裏方も掛け持ちしてようやっと創り上げられた第1回の際の労苦は、1学年200名以上の生徒をお預かりするようになり、パイプオルガン・ハンドベル聖歌隊・リコーダー隊といった彩りも加えられるようになった現在、豊かなメッセージ性を湛える伝統の降誕劇という形となって大きな実りをいただくまでになった。各年度の中2生たちが時を越えて共に刻んできた降誕劇の歴史は、一人ひとりの生徒の賜物が生かされ輝くことを目指し、その証しを立てようとしてきた清教学園の歩みそのものを表していると言うことさえできる。

清教学園がその存在を許されるかぎり、これからも中2生たちは、この降誕劇を通じて、「見えないものにを注ぐ」ということの持つ意義を自分の力で心深く覚えられるようになり、また友と懸命に協働することで、〈共に創り上げる歓ぴ〉という他のものでは代えられない感動を分かち合っていくだろう。

単なる年中行事の域を越え、その年度ごと、生徒たち自身が人として目に見えて成長するという教育機会の創出が50年以上にわたって積み重ねられていること、それは「基督精神の道場」たる清教学園の矜持なのである。

08

熱い思いに応え合うということ

~雨の中の体育祭(1985年)~

清教学園では、開校以来、毎年秋に学園祭が行われている。「この学園祭は私達の学校がどのような学校であるかということを世間

の人たちに知らせることになるのである…」というのは、第1回の学園祭を前にして「学園新聞」(1951年11月)に掲載された生徒の文章の一節であるが、そこには、「すくど拾い」など数々の労苦を率先して担い、自分たちの学校を共に造り上げてきた者たちらしく、その行事に込められた熱い思いが見て取られる。その後、世間では「今どきの若者は…」とか「新人類」といった言葉がよく聞かれ、創立当時とは違った時代背景で育った生徒たちが入学するようにな1980年代になっても、学園の底流にあったこの熱意はけっして変わることはなかった。むしろ、そこに集う者たちの熱い心の様相によってすべてが生み出されるという学園の伝統は、いっそう生き生きと息づいていたと言う方がふさわしい。

1985年の体育祭は、植田真一校長の「雨でもやろう!」という第一声で幕を聞けた。朝から雲がたれこめ大雨予報が止まない中、誰もがいよいよ延期だと思っていたが、校長のこのメッセージは生徒たちの若い魂に熱く語りかけるものとなった。強さを増し続ける雨、ぬかるんでくるだけのグラウンド―今では中止のほかはありえないような状況だろう―にもかかわらず、生徒たちは校長の情熱に熱気と躍動で応えた。中・高が合同で縦割りのチームを形成していたその当時、最後のデモンストレーションでは中学生も高校生もずぶ濡れになりながら、先輩後輩の枠を越え一緒になっで最高のパフォーマンスを目指した。

現役校長のまま1989年に92年8ヶ月の生涯を終えられた植田先生の机の中には、アメリカの詩人サミュル・ウルマンの「青春」からの写し書きが残されいたという。

~青春とは人生のある時期を言うのはなく、心の様想を言うのであって年を重ねただけで人は老いない。

理想を失う時に始めて老いがくる。歳月は皮膚のしわを増すが情熱を失う時に精神はしぼむ(筆記通り)

ウルマンの詩に見られる気概は植田先生のそれだったのであり、それはそのまま85年の体育祭で雨に打たれながらグラウンドを駆けまわった生徒たちの魂にも芽生え育ったものである。1990年以降、自分たちの学校がどんな学校かを世間の人たちに知っていただくという意味では、学園は勉学でも部活動でも新たな段階へとステップアップしたが、その萌芽は、85年の体育祭にあたように、そのときどきの学園生活に熱い思いが込められるという建学以来の伝統が創立の世代から降ってもたえず受け継がれ昇華されてきたことにあったのである。

09

「賜物を生かす教育」を果たすということ

~社会で認められる学園を目指す新たな努力の展開~

「神なき教育は知恵ある悪魔を作り、神ある教育は愛ある知恵に人を導く」

清教学園が根幹に据える建学の精神は、1990年代を迎える頃から新たな局面を必要としていた。キリスト教主義の学校として清教が行ってきた人間教育が大きな信頼を得ていたが、その一方で学力面での成果は良い評価には至ってなかった。実際、地元の中学校で行われる説明会に出向くと、勉強をしっかりしようと考える生徒は清教ではなく他校を選ぶという話を聞くことがしばしばであった。団塊ジュニア世代が中高生となって生徒数が急増し、大学受験も激戦化していった時代の中、清教学園もまた、生徒たちの学力をしっかり伸ばすことができる学校なのか、その教育内容を社会的に問われていた。

いつの時代でもそうだが、学校教育で進学実績を専ら顕揚すると、それへの反動も生じる。「神なき教育は…」という校是を抱く清教学園では、学力面での課題に直面する際、生徒たちが「知恵ある悪魔」になるのではないかという問題が付随していた。しかし、様々な議論の中、「学力面で生徒も教師も賜物を十分生かしきれているのか」という反省的な問いに辿り着いたとき、生徒たちが学力の伸長と人格の形成を共に高いレベルで果たせる学園になろうという応答こそが求められているものだと気づかされた。

その後は、中高一貫教育の完成、カリキュラムの精選、授業時間数の増加など、生徒たちが学力的に伸びる新たなシステムを求め続けると同時に、他方では行事にも部活動にも情熱を注ぐことのできるようさらなる工夫を重ねた。清教学園にとってこの時期は、清教らしい新たな姿勢というこのを生徒も教師も共になって作っていった時代とさえ見ることができよう。1990年からの10年間、国公立大学への各年度進学者が35名から160名に急伸するなど、自らの賜物を生かすための納得した進路開拓を果たし、学園での学びの成果をより大きなものにしようとする生徒数が大きく増えていった。

学力と人格を高い水準で磨き、自らの賜物を生かして広く社会に還元する人材を育てようとする学園を後押しするかのように、PTAもまた、さらなる協力体制を作ってくださった。1998年には、生徒たちの将来の可能性がより豊かになるようにと、携わっておられる職業の内容を紹介するリーフレット「Navi」の発行が開始され、具体的で現実的なキャリア教育の機会を設けていただいた。これは、他校にはない独自の試みとして、新たな清教らしさの一翼を担うものとなっていった。

学力をしっかり伸ばすという課題から目をそらさずに生徒・PTA・教師が共により高いレベルの成果を求め続けたことは、「愛ある知恵」にあふれる優れた人材育成を追求するという、神様から与えられた学園使命に新たな形で気づかせていただく契機であったと言うことができる。